China no sería una potencia tecnológica si este científico preso no hubiera descifrado cómo escribir mandarín con teclado QWERTY

Publicado el 02/08/2025 por Diario Tecnología Artículo original

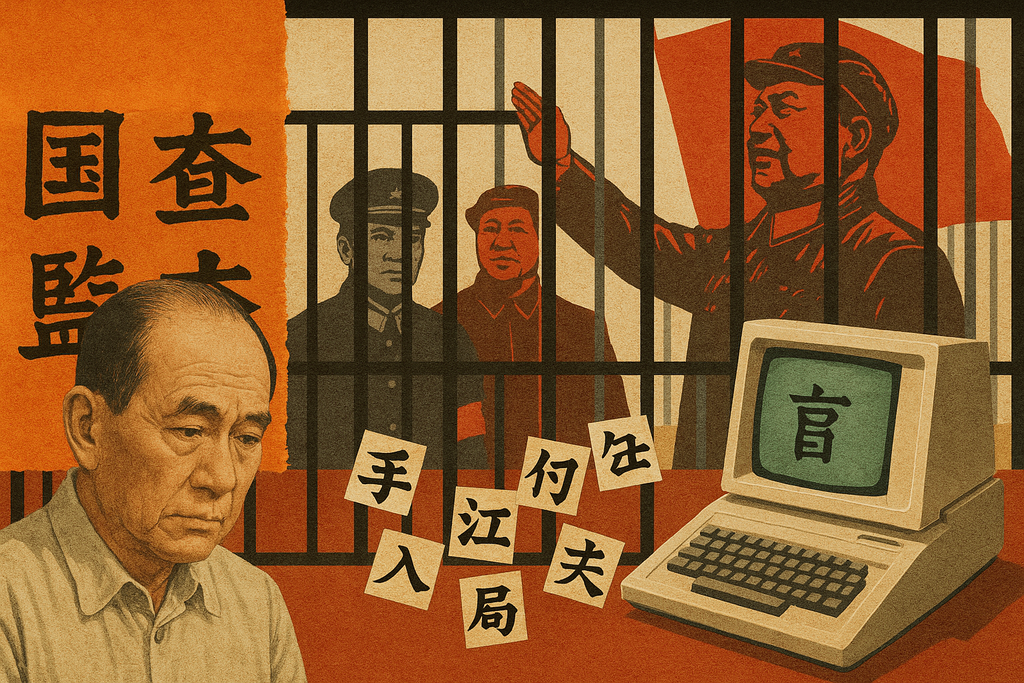

En el imaginario tecnológico occidental, las grandes ideas nacen en garajes. En China, sin embargo, una de las innovaciones más cruciales del siglo XX germinó en una celda de seis metros cuadrados durante uno de los períodos más oscuros de su historia reciente.

Si has leído 'El problema de los tres cuerpos' de Cixin Liu (o has visto el primer episodio de la adaptación estadounidense), recordarás que comienza con una sesión de humillación pública y ejecución del académico Ye Zhetai por enseñar la teoría 'contrarrevolucionaria' del Big Bang. Eran los tiempos de la llamada "Revolución Cultural".

Ye Zhetai nunca existió, claro, pero otro profesor (este muy real, llamado Zhi Bingyi) fue encarcelado en 1968 bajo la acusación de ser una "autoridad académica reaccionaria".

Lo que los revolucionarios maoístas no pudieron imaginar es que, desde esa pequeña celda (y sin tener ni siquiera papel a mano), este físico e ingeniero transformaría el destino del idioma chino en la era digital (y, con él, el de la propia República Popular China), armado únicamente con una tapa de taza de té y un bolígrafo robado.

Una mente brillante entre rejas

Zhi había sido un científico respetado, que había estudiado en Alemania, rechazado ofertas laborales en Estados Unidos y contribuido al desarrollo tecnológico de la nueva China comunista. Pero en la China de Mao, la intelectualidad terminó convirtiéndose en 'enemiga del pueblo': en las prisiones y 'campos de trabajo', los académicos eran reeducados con pala y azadón.

Aislado de su trabajo, de su esposa alemana y del mundo exterior, Zhi no contaba con más compañía que un cartel del Partido Comunista pegado a la pared con una advertencia tan ominosa como totalitaria:

"Benevolencia para quien confiese, severidad para quien resista".

Pero tras leerlo cientos o miles de veces, los caracteres chinos comenzaron a transformarse ante sus ojos, y empezó a apreciarlos como estructuras lógicas. Los analizó como un ingeniero analiza un circuito: trazo por trazo, componente por componente. Y se preguntó: ¿cómo puede una máquina leer esto?

El reto de trascribir con lógica binaria

Y es que, para que China pudiera participar en la naciente era de la informática, necesitaba algo esencial: lograr que sus caracteres, complejos y numerosos, fueran legibles para las computadoras.

A diferencia del alfabeto latino, el chino no tiene letras ni ortografía fonética. Cada palabra es un ideograma cargado de historia y forma visual. Eso hacía casi imposible introducirlos en la lógica de la programación de software (o en el limitado espacio de los teclados).

Zhi se propuso resolver este problema (al fin y al cabo, no es que tuviera nada más que hacer en ese momento), y encontró para ello una herramienta inesperada: la tapa de su taza de té. Usándola como una pizarra improvisada, comenzó a descomponer caracteres chinos en sus componentes básicos —llamados radicales— y a asignarles letras del alfabeto latino basadas en su pronunciación en pinyin.

Así nació un sistema que permitía representar visualmente un carácter chino con una secuencia de letras.

Pero su objetivo no era transcribir la fonética del chino, como hace el pinyin, sino algo más ambicioso: crear una interfaz entre el idioma y las máquinas. En otras palabras, traducir el sistema gráfico más complejo del mundo a un lenguaje que un ordenador pudiera entender y procesar con un teclado QWERTY occidental.

Zhi Code: un alfabeto para ideogramas

Zhi combinó dos enfoques previos para codificar el idioma: el fonético (usando el sistema pinyin) y el morfológico (basado en la forma de los caracteres). Pero encontró sus límites: el pinyin generaba demasiados homófonos, y el enfoque visual seguía siendo difícil de traducir al código de una máquina.

Su solución final fue brillante por su simplicidad: representar cada carácter chino con una secuencia de letras basada en los componentes visuales del ideograma, usando la inicial del pinyin de cada componente. Así, por ejemplo, el carácter 路 (lu, 'camino') podía dividirse en 口 (kou), 止 (zhi), 攵 (pu) y 口 (kou) de nuevo, dando como resultado el código "KZPK".

Este método resolvía varios problemas simultáneamente: evitaba la ambigüedad de los homófonos del pinyin, permitía representar caracteres con solo cuatro teclas (la mayoría de los caracteres chinos se pueden dividir en dos a cuatro partes) y no requería memorizar secuencias arbitrarias. Además, era compatible con el orden natural de los trazos, lo que facilitaba su aprendizaje a quienes ya sabían escribir chino a mano.

Zhi también propuso extensiones al sistema que incluían datos adicionales como la estructura del carácter (izquierda-derecha, arriba-abajo) o su pronunciación general, aumentando así su aplicabilidad en tareas como traducción automática o recuperación de información.

Del anonimato a la revolución digital

Cuando Zhi fue liberado en 1969, la revolución tecnológica aún parecía lejana. Pasó años en puestos marginales (por ejemplo, barriendo suelos). Pero no dejó de trabajar en su código: convirtió un almacén en su laboratorio secreto, recolectando revistas extranjeras (para estudiar los avances de otros países en el campo de la informatización de caracteres) y perfeccionando su sistema.

Así, se enteró de que otros países —como Japón, Australia, EE.UU.— también intentaban resolver el mismo problema, pero con métodos menos eficientes, como teclados gigantes con cientos de caracteres. Su sistema, sin embargo, apostaba por hacer más con menos.

Fue en 1978 cuando, tras la muerte de Mao y el inicio de la apertura económica, China comenzó a valorar nuevamente la ciencia... y a importar computadoras occidentales. El problema que se les planteaba era obvio: esos equipos no estaban diseñados para un idioma con más de 50.000 caracteres.

Pero fue en ese momento, Zhi publicó su sistema en la revista 'Nature' bajo el nombre de “codificación visual directa” (On-Sight Coding System). Por primera vez, los caracteres chinos podían ser introducidos en una computadora con solo cuatro pulsaciones.