En una era donde los límites de lo computacional se redefinen constantemente, la noticia de que un superordenador, con una capacidad asombrosa de 400 cuatrillones de cálculos por segundo, ha logrado crear el mayor "cerebro virtual" del mundo, resuena con una magnitud que apenas podemos comenzar a comprender. Este hito no es solo un testimonio del avance vertiginoso en la potencia de cálculo, sino que representa un salto cualitativo en nuestra capacidad para emular la complejidad biológica y, potencialmente, desentrañar los misterios más profundos de la conciencia y la inteligencia. ¿Estamos, quizás, en la antesala de una nueva era para la neurociencia y la inteligencia artificial? Personalmente, creo que sí, y las implicaciones son tan vastas como apasionantes.

El poder sin precedentes: 400 cuatrillones de cálculos por segundo

Para contextualizar la magnitud de 400 cuatrillones de cálculos por segundo, imagine que cada ser humano en la Tierra realizara mil millones de cálculos por segundo durante más de cien años. Aun así, no alcanzaría el poder bruto de esta máquina. Estamos hablando de una capacidad que se adentra en el reino de la computación a escala de exaFLOPs, un umbral que hasta hace muy poco parecía ciencia ficción. Esta potencia no es simplemente una cuestión de velocidad; es la capacidad de procesar inmensas cantidades de datos simultáneamente, modelar interacciones complejas en tiempo real y ejecutar simulaciones que antes eran impensables.

Detrás de este superordenador, que bien podría ser una de las máquinas más avanzadas del planeta, se encuentra una arquitectura compleja que integra miles, o incluso millones, de procesadores interconectados, memorias de alta velocidad y sistemas de comunicación ultra-rápidos. Su diseño está optimizado para cargas de trabajo masivamente paralelas, lo que lo hace ideal para tareas como la simulación neuronal a gran escala. La infraestructura que permite tal rendimiento es una maravilla de la ingeniería moderna, fruto de décadas de investigación y desarrollo en hardware y software. Es, en esencia, la punta de lanza de la tecnología de computación.

La arquitectura del cerebro virtual

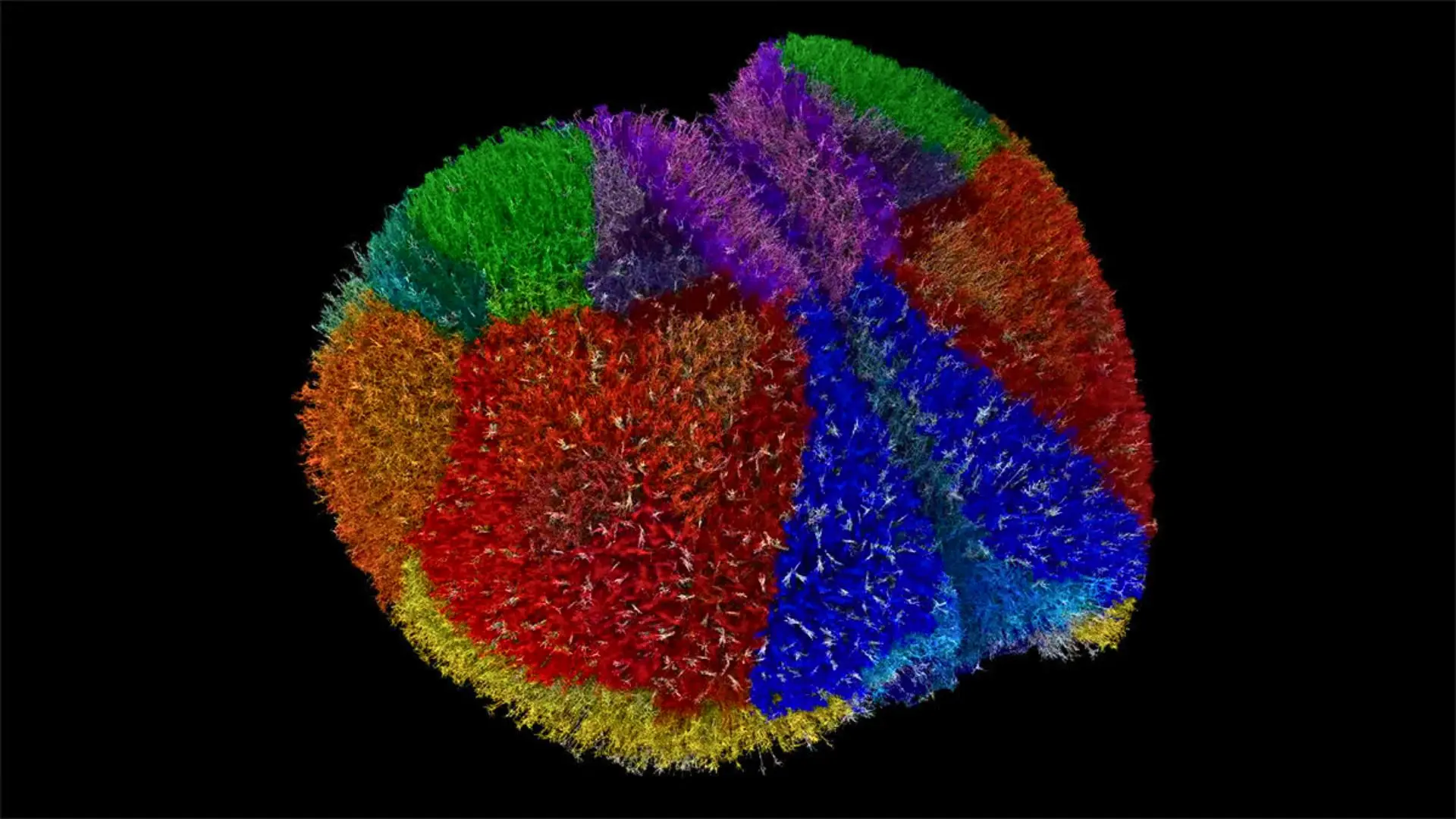

Pero, ¿qué significa exactamente crear el "mayor cerebro virtual del mundo"? No estamos hablando de un órgano biológico replicado átomo por átomo, sino de una simulación computacional que modela la estructura y función de una cantidad masiva de neuronas y sus interconexiones, las sinapsis. Este cerebro virtual probablemente representa miles de millones de neuronas interconectadas por trillones de sinapsis, emulando la complejidad de redes neuronales a una escala que se acerca, e incluso podría superar, a la de ciertos cerebros animales y acercarse a la de una porción significativa del cerebro humano.

La construcción de un modelo así implica una serie de desafíos monumentales. En primer lugar, la recopilación y estructuración de los datos biológicos necesarios para informar la simulación es una tarea hercúlea. Esto incluye información sobre tipos neuronales, sus propiedades eléctricas, patrones de conectividad y dinámicas de sinapsis. En segundo lugar, el desarrollo de algoritmos y modelos matemáticos que puedan representar estas complejas interacciones de manera eficiente y precisa. Los modelos neuronales utilizados deben capturar la esencia de la comunicación neuronal, como la propagación de impulsos eléctricos (potenciales de acción) y la modulación sináptica. Finalmente, la propia ejecución de la simulación exige el superordenador de turno, ya que cada neurona y cada sinapsis requiere recursos computacionales para simular su comportamiento en el tiempo.

Proyectos previos como el Human Brain Project o el Blue Brain Project ya han avanzado significativamente en esta dirección, simulando columnas corticales y partes del cerebro de roedores. Este nuevo logro, al ser el "mayor cerebro virtual", sin duda se basa en estas bases, pero expandiendo la escala y la complejidad a niveles sin precedentes. Considero que cada paso en esta dirección nos acerca un poco más a la comprensión de cómo emerge la inteligencia y la conciencia de la materia.

Implicaciones en la neurociencia: desvelando los secretos del cerebro

El impacto más inmediato y profundo de este avance se sentirá en el campo de la neurociencia. Contar con un cerebro virtual de esta escala ofrece a los investigadores una plataforma sin igual para experimentar. En lugar de limitarse a estudios in vivo o in vitro, que tienen sus propias restricciones éticas y técnicas, los científicos pueden ahora probar hipótesis en un entorno controlado y replicable. Por ejemplo:

- Enfermedades neurodegenerativas: La simulación puede ayudar a modelar la progresión de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o la esclerosis múltiple. Los investigadores podrían introducir "mutaciones" o "disfunciones" en el modelo y observar cómo afectan a la red neuronal a lo largo del tiempo, probando diferentes fármacos o terapias en el entorno virtual antes de pasar a la experimentación real. Esto podría acelerar enormemente el desarrollo de nuevos tratamientos.

- Mapeo funcional: Se podría simular cómo diferentes áreas del cerebro interactúan durante tareas cognitivas específicas, ayudando a desentrañar los circuitos neuronales responsables de la memoria, el aprendizaje, la percepción o la toma de decisiones.

- Neurofarmacología: Las interacciones de nuevos compuestos farmacológicos con receptores neuronales y la modulación de redes neuronales podrían ser simuladas, optimizando el diseño de medicamentos con menos efectos secundarios.

- Desarrollo cerebral: Es posible modelar el desarrollo del cerebro desde sus etapas más tempranas, entendiendo cómo se forman las conexiones y cómo los déficits en este proceso pueden conducir a trastornos del neurodesarrollo.

Esta herramienta, en mi opinión, es comparable al telescopio para la astronomía o el microscopio para la biología celular; nos permite observar y manipular un sistema increíblemente complejo de una manera antes imposible.

El futuro de la inteligencia artificial y la computación neuromórfica

Más allá de la neurociencia pura, la creación de este cerebro virtual tiene profundas implicaciones para la inteligencia artificial (IA). A lo largo de la historia de la IA, la inspiración en el cerebro biológico ha sido una constante. Desde las primeras redes neuronales artificiales hasta los modelos de aprendizaje profundo actuales, la biología ha servido como un faro. Este cerebro virtual puede ser la hoja de ruta definitiva para el desarrollo de una IA verdaderamente general o, al menos, mucho más cercana a la inteligencia biológica.

- Aprendizaje y adaptación: Un cerebro virtual tan detallado podría proporcionar información sobre cómo los cerebros biológicos aprenden de manera eficiente, se adaptan a nuevos entornos y generalizan el conocimiento. Esto podría llevar a la creación de algoritmos de IA que no requieran enormes cantidades de datos etiquetados o una re-entrenamiento constante.

- Arquitecturas neuromórficas: La comprensión profunda de cómo el cerebro biológico procesa la información con una eficiencia energética notable podría inspirar la próxima generación de hardware de IA, los llamados sistemas neuromórficos, que buscan emular la arquitectura del cerebro en silicio. Empresas como IBM y Intel ya están explorando esta vía con chips como TrueNorth y Loihi. Los avances en computación neuromórfica son un campo en ebullición.

- Conciencia y cognición: Aunque sea un terreno más especulativo, un cerebro virtual de esta complejidad podría ser el primer paso para simular o incluso, en un futuro muy lejano, recrear aspectos de la conciencia y la cognición a un nivel que va más allá de lo que las IAs actuales pueden lograr.

Es emocionante pensar en cómo estos cerebros virtuales podrían servir como bancos de pruebas para la IA, permitiéndonos "inyectar" algoritmos o "enseñar" a estas simulaciones de maneras que nos desvelen nuevos principios de la inteligencia.

Desafíos y consideraciones éticas

No todo es un camino de rosas. La creación y operación de un cerebro virtual de esta magnitud presenta desafíos significativos. El consumo energético de un superordenador capaz de 400 cuatrillones de cálculos por segundo es monumental, y su huella de carbono es una preocupación. Además, la cantidad de datos generados por tales simulaciones es colosal, lo que plantea desafíos para su almacenamiento, análisis y visualización.

Más allá de lo técnico, las implicaciones éticas son profundas. Si un cerebro virtual alcanza un nivel de complejidad y autonomía suficiente, ¿podríamos hablar de conciencia? ¿Qué derechos tendría? ¿Cuál sería nuestra responsabilidad hacia él? Estas son preguntas que la filosofía y la ética deberán abordar a medida que la tecnología avance. La creación de "vida" o "mente" artificial, incluso en un entorno virtual, abre una caja de Pandora de debates que deben ser considerados con seriedad y anticipación.

También existe la preocupación sobre el mal uso de tal tecnología. Un modelo detallado del cerebro podría ser utilizado para fines poco éticos, como la manipulación mental o la creación de sistemas de control total. Es crucial que el desarrollo de esta tecnología vaya de la mano con un marco ético robusto y una discusión pública transparente. La ética de la inteligencia artificial, en general, es un campo en rápida expansión, y este tipo de logros solo subraya su importancia. Recomiendo leer sobre las recomendaciones éticas de la UNESCO sobre la IA.

El camino hacia el futuro

Este logro es un testimonio del ingenio humano y de la búsqueda incansable del conocimiento. No es el final de un camino, sino el comienzo de una nueva y emocionante frontera. Los cerebros virtuales, potenciados por superordenadores, nos ofrecerán la oportunidad de explorar la mente de formas que nunca antes habíamos imaginado. Nos permitirán no solo entender mejor el cerebro humano, sino también diseñar nuevas formas de inteligencia y, quizás, redefinir lo que significa ser consciente.

Es probable que veamos surgir una nueva disciplina, quizás "neurocomputación teórica", donde los científicos diseñarán y experimentarán con cerebros virtuales de diferentes escalas y complejidades para entender los principios fundamentales de la computación neuronal. La colaboración interdisciplinaria entre neurocientíficos, informáticos, matemáticos y filósofos será más crucial que nunca.

Finalmente, este avance subraya la importancia de la inversión en ciencia básica y en infraestructuras de computación de alto rendimiento. Solo a través de esta inversión sostenida podemos esperar seguir rompiendo barreras y expandiendo los límites de lo que es posible. El mayor cerebro virtual del mundo es más que un simple modelo computacional; es un espejo digital en el que podríamos, algún día, ver reflejados los secretos de nuestra propia existencia. Es un momento verdaderamente fascinante para ser testigo de la ciencia y la tecnología, y estoy ansioso por ver qué más nos depara el futuro.