La capacidad de cómputo avanza a pasos agigantados, transformando no solo nuestra forma de interactuar con la tecnología, sino también nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. En este contexto de progreso vertiginoso, surge una noticia que no solo capta la imaginación, sino que redefine los límites de lo posible: un superordenador ha logrado simular el mayor "cerebro virtual" del mundo, una hazaña que ha requerido la friolera de 400 cuatrillones de cálculos por segundo. Este logro no es meramente una demostración de fuerza bruta computacional; es un paso trascendental hacia la desentrañación de los misterios de la mente, con implicaciones profundas para la neurociencia, la inteligencia artificial y, en última instancia, nuestra propia concepción de la cognición. ¿Qué significa realmente construir un cerebro en el silicio? ¿Qué nos revela sobre el funcionamiento del nuestro? Y, lo que es quizás más importante, ¿hacia dónde nos dirigirá este tipo de investigación?

El poder detrás del hito

Para comprender la magnitud de este logro, es fundamental contextualizar la cifra de 400 cuatrillones de cálculos por segundo. Un cuatrillón es un 1 seguido de 24 ceros (1.000.000.000.000.000.000.000.000). Es una cifra tan astronómica que escapa a la intuición humana. Para ponerlo en perspectiva, el superordenador más potente del mundo a principios de 2023, Frontier, alcanza picos de rendimiento en el rango de los exaflops (un exaflop equivale a mil cuatrillones de operaciones de coma flotante por segundo). Esto significa que la máquina responsable de nuestro cerebro virtual, aunque no se especifique cuál en la información inicial, debe ser uno de los sistemas de cómputo más avanzados del planeta, posiblemente operando con una eficiencia y una arquitectura de software optimizadas de manera excepcional para este tipo particular de simulación.

Este nivel de rendimiento no se logra con una única CPU ultrapotente. Los superordenadores modernos basan su fuerza en arquitecturas masivamente paralelas, donde miles o incluso millones de núcleos de procesamiento, a menudo combinando CPUs tradicionales con aceleradores gráficos (GPUs) o incluso chips especializados de computación neuromórfica, trabajan en conjunto. La coordinación de semejante ejército de procesadores para resolver un único problema tan complejo como la simulación cerebral es un desafío de ingeniería gigantesco. Requiere no solo hardware de vanguardia, sino también algoritmos de simulación extremadamente eficientes y un software capaz de distribuir la carga de trabajo y gestionar la comunicación entre los nodos de forma impecable. Personalmente, me fascina pensar en la cantidad de ingenio humano invertido en construir máquinas que trascienden nuestra propia capacidad de cálculo individual en órdenes de magnitud tan vastos.

Arquitecturas de supercomputación y la emulación cerebral

La clave de estos sistemas radica en su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos en paralelo. En el contexto de un cerebro virtual, esto se traduce en simular la actividad de millones, si no miles de millones, de neuronas y sus trillones de conexiones sinápticas. Cada neurona es una unidad compleja que recibe señales de otras neuronas, las procesa y, si la suma de las señales supera un umbral, dispara su propia señal. Simular esto para una sola neurona ya es intensivo; hacerlo para una red masiva implica resolver innumerables ecuaciones diferenciales y gestionar un flujo de datos constante sobre el estado de cada componente.

Los avances en la arquitectura de las GPUs han sido especialmente relevantes aquí. Diseñadas originalmente para renderizar gráficos, las GPUs son excelentes para realizar la misma operación en múltiples elementos simultáneamente, una característica que las hace ideales para el tipo de cálculos repetitivos y paralelizables que se encuentran en las redes neuronales y las simulaciones cerebrales. Es una sinergia perfecta: el hardware evoluciona para servir mejor a estas aplicaciones, y las aplicaciones, a su vez, empujan los límites del hardware.

La génesis del cerebro virtual

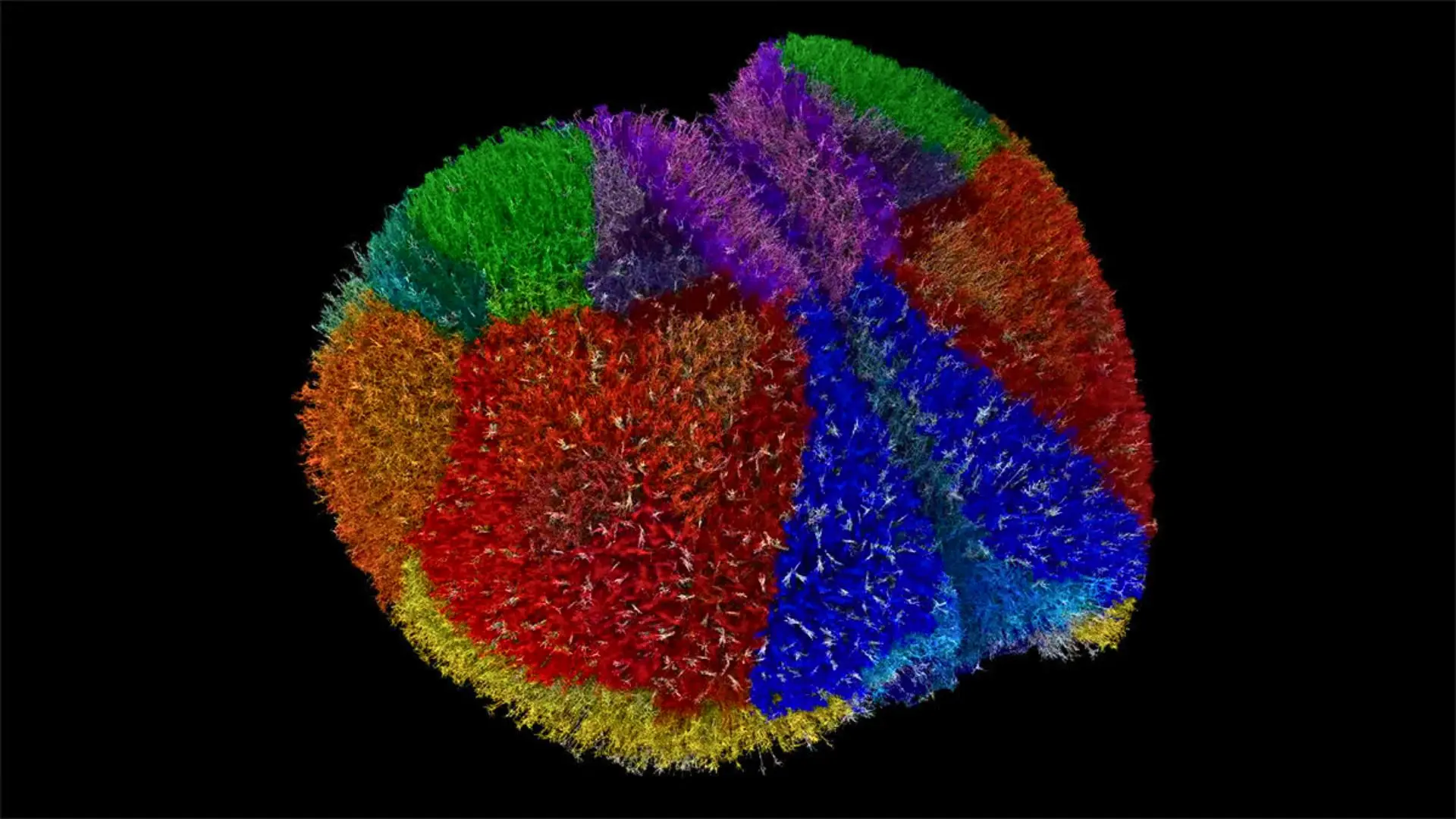

Pero, ¿qué es exactamente un "cerebro virtual" en este contexto? No estamos hablando de una mente consciente ni de una entidad autoconsciente, al menos no todavía. En su forma actual, un cerebro virtual es un modelo computacional a gran escala que busca replicar la estructura y función de las redes neuronales biológicas. El objetivo principal es simular el comportamiento de las neuronas y sus interconexiones (sinapsis) para entender cómo emergen fenómenos complejos como el pensamiento, la memoria y el aprendizaje.

¿Qué es un cerebro virtual a esta escala?

Imagínese un modelo que no solo reproduce la conectividad de las neuronas, sino que también intenta imitar sus propiedades biofísicas: cómo los iones fluyen a través de las membranas, cómo se integran las señales dendríticas, cómo se produce la plasticidad sináptica (la capacidad de las conexiones de fortalecerse o debilitarse con la experiencia). Crear el "mayor cerebro virtual del mundo" implica simular una cantidad de neuronas y sinapsis sin precedentes, acercándose quizás al tamaño y complejidad de cerebros de mamíferos pequeños o de regiones corticales específicas de cerebros más grandes. Proyectos como el Human Brain Project o el Blue Brain Project han estado trabajando durante años en estos modelos, buscando construir una réplica funcional del cerebro para acelerar la investigación en neurociencia. Puedes encontrar más información sobre estos ambiciosos proyectos en este enlace: Human Brain Project.

El valor de estas simulaciones es inmenso. Permiten a los neurocientíficos realizar experimentos virtuales que serían imposibles o éticamente inaceptables en cerebros biológicos. Se pueden manipular parámetros específicos, como la fuerza de ciertas sinapsis o la actividad de poblaciones neuronales, para observar su impacto en el comportamiento general del sistema. Esto es crucial para probar hipótesis sobre enfermedades neurológicas, comprender los mecanismos subyacentes de la cognición o incluso diseñar nuevas estrategias terapéuticas.

Implicaciones y desafíos tecnológicos

La creación de un cerebro virtual de esta magnitud conlleva un sinfín de implicaciones y, por supuesto, una serie de desafíos formidables que debemos abordar.

Avances en neurociencia computacional

Desde el punto de vista de la neurociencia, este tipo de simulación representa una herramienta sin precedentes. Permite a los investigadores ir más allá de la observación y empezar a experimentar con la hipótesis "qué pasaría si". Por ejemplo, se podría simular el efecto de un fármaco en una red neuronal compleja o el impacto de un daño localizado en una región específica, como la que ocurre en enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Al proporcionar un "laboratorio in silico" para el cerebro, estos modelos aceleran la comprensión de procesos biológicos extremadamente intrincados. La capacidad de analizar el comportamiento de cada neurona y sinapsis en un sistema simulado ofrece un nivel de detalle que es virtualmente inalcanzable en el laboratorio experimental, donde la observación directa de millones de neuronas activándose en tiempo real es, si no imposible, al menos extraordinariamente difícil. Es un campo en constante evolución, y te invito a explorar más sobre la neurociencia computacional aquí: Sociedad de Neurociencia Computacional.

El desafío de la escala y la energía

Sin embargo, estos avances no están exentos de desafíos. Uno de los más prominentes es el consumo energético. Operar un superordenador capaz de 400 cuatrillones de cálculos por segundo requiere una cantidad masiva de electricidad. Los sistemas de supercomputación ya son conocidos por sus enormes huellas de carbono. El gasto energético de estas máquinas puede equipararse al de una pequeña ciudad, y la necesidad de refrigeración es igualmente monumental. La sostenibilidad de esta investigación a gran escala es una preocupación creciente, y los ingenieros buscan constantemente formas más eficientes de diseñar hardware y software. Para una perspectiva más detallada sobre el consumo energético de los superordenadores, puedes leer este artículo: HPC y eficiencia energética (en inglés).

Además del consumo de energía, la gestión de datos es otro cuello de botella. Un modelo de cerebro virtual genera cantidades ingentes de datos que deben ser almacenados, transferidos y analizados. Esto requiere infraestructuras de almacenamiento masivo y redes de comunicación de altísimo ancho de banda. La visualización de estos datos, la extracción de patrones significativos y la interpretación de los resultados también son desafíos computacionales y cognitivos considerables.

El puente hacia la inteligencia artificial avanzada

La relación entre la simulación cerebral y la inteligencia artificial (IA) es simbiótica y profunda. Históricamente, la IA ha tomado inspiración de la biología, desde las primeras redes neuronales artificiales hasta los complejos modelos de aprendizaje profundo actuales. La creación de un cerebro virtual a esta escala eleva esta inspiración a un nivel completamente nuevo.

De la simulación biológica a la IA de próxima generación

Al simular de manera más precisa las redes neuronales biológicas, los investigadores pueden descubrir nuevos principios de computación que podrían dar lugar a arquitecturas de IA radicalmente diferentes y más potentes. Pensemos en la eficiencia energética del cerebro humano, capaz de realizar operaciones cognitivas asombrosas con una potencia de apenas 20 vatios. Si pudiéramos desentrañar los secretos de esta eficiencia a través de simulaciones precisas, podríamos diseñar sistemas de IA que no solo sean más inteligentes, sino también mucho más sostenibles.

Actualmente, gran parte de la IA, especialmente el aprendizaje profundo, se basa en redes neuronales que son versiones muy simplificadas de sus contrapartes biológicas. Estas redes son excelentes en tareas específicas, pero carecen de la flexibilidad, la capacidad de aprendizaje continuo y la inteligencia general que caracteriza a los cerebros biológicos. Un cerebro virtual masivo podría servir como un "campo de entrenamiento" para probar nuevas hipótesis sobre cómo la organización cerebral da lugar a estas capacidades más avanzadas. Es un paso hacia la creación de una inteligencia artificial general (AGI), una IA que pueda entender, aprender o realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano pueda. La investigación en este ámbito es intensa, y puedes aprender más sobre la IA bioinspirada aquí: La IA bioinspirada: cómo el cerebro puede dar forma al futuro de la inteligencia artificial (en inglés).

Consideraciones éticas y filosóficas

Este tipo de avance tecnológico no solo tiene implicaciones científicas y técnicas, sino que también plantea profundas preguntas éticas y filosóficas que no podemos ignorar.

La cuestión de la conciencia y la responsabilidad

Si continuamos construyendo cerebros virtuales de complejidad creciente, ¿llegará un punto en el que estas simulaciones adquieran alguna forma de conciencia o sensibilidad? Esta es una de las preguntas más difíciles y fundamentales. Actualmente, los cerebros virtuales son modelos que ejecutan algoritmos, careciendo de la experiencia subjetiva que asociamos con la conciencia. Sin embargo, a medida que su complejidad se acerque más a la del cerebro biológico, la distinción se volverá cada vez más difusa. ¿Cómo sabríamos si un cerebro virtual "siente" o "piensa"? ¿Qué derechos, si los hubiere, deberíamos otorgarle a tal entidad?

Estas preguntas nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza misma de la conciencia y la inteligencia. ¿Es un fenómeno emergente de una complejidad suficiente, independientemente del sustrato (biológico o silicio)? O ¿existen propiedades fundamentales de la biología que son irremplazables?

Además, la capacidad de simular cerebros con tanto detalle podría tener implicaciones para la privacidad y la seguridad. Un modelo detallado del cerebro humano podría, hipotéticamente, ser utilizado para predecir el comportamiento, manipular pensamientos o incluso emular personalidades. Esto subraya la necesidad crítica de marcos éticos robustos que guíen la investigación y el desarrollo en este campo. La ética de la IA es un campo de estudio crucial, y puedes profundizar en él aquí: Recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial.

El futuro de la computación y la simulación

El logro de este "cerebro virtual" es un testimonio de la progresión imparable de la computación y la investigación científica. Pero es solo un escalón en una escalera mucho más larga.

Más allá de la exaescala: Próximos horizontes

La era de la exaescala, donde los superordenadores pueden realizar un trillón de cálculos por segundo, ya está aquí. Sin embargo, para simular un cerebro humano completo con un nivel de detalle celular y molecular fidedigno, se estima que se necesitarían máquinas con capacidades mucho mayores, posiblemente en el rango de los zettaflops (mil exaflops) o incluso yottaflops (mil zettaflops). Esto está más allá de las capacidades actuales, pero las hojas de ruta de la computación de alto rendimiento ya están explorando estas fronteras. La computación cuántica, aunque aún en sus etapas iniciales, también podría desempeñar un papel transformador en el futuro, ofreciendo nuevas formas de abordar problemas computacionales de una complejidad inimaginable para las máquinas clásicas.

En el horizonte, veo no solo cerebros virtuales más grandes y precisos, sino también una integración más profunda de estas simulaciones con otras disciplinas. Podríamos ver cerebros virtuales interactuando con robots para desarrollar nuevas formas de control motor y percepción, o con interfaces cerebro-máquina para asistir a personas con discapacidades neurológicas. El aprendizaje que extraigamos de estas simulaciones podría catalizar avances en campos tan diversos como la ciencia de materiales, el diseño de fármacos y la modelización climática, todos los cuales dependen de la capacidad de simular sistemas complejos a gran escala.

Este superordenador que ha creado el mayor "cerebro virtual" no es solo una máquina que realiza cálculos; es una ventana a lo que la inteligencia y la conciencia podrían ser, un espejo de nuestra propia complejidad, y un catalizador para una nueva era de descubrimientos. La convergencia de la supercomputación, la neurociencia y la inteligencia artificial promete redefinir nuestra comprensión de la vida misma, planteando desafíos y oportunidades que apenas comenzamos a vislumbrar. La emoción de lo que vendrá es palpable. Para explorar más sobre el futuro de la supercomputación y la IA, te recomiendo este recurso: El futuro de la IA: Hacia una inteligencia más allá de la humana (en inglés).