El cerebro humano, con sus intrincados circuitos y su asombrosa capacidad para la cognición, la emoción y la creatividad, ha sido durante milenios el objeto de fascinación y el mayor enigma de la ciencia. Comprender su funcionamiento en profundidad es uno de los últimos grandes desafíos de la humanidad, una tarea que ha eludido a generaciones de investigadores. Sin embargo, estamos presenciando el amanecer de una nueva era en la neurociencia, impulsada por la convergencia de la biología de vanguardia y la supercomputación extrema. En este contexto, una noticia reciente ha resonado con una fuerza particular en la comunidad científica: el superordenador Fugaku, la joya de la corona tecnológica de Japón, ha logrado un hito sin precedentes al crear el mayor cerebro virtual del mundo. Este logro no es meramente una proeza técnica; es una ventana potencialmente revolucionaria hacia los misterios de la mente, capaz de realizar 400 cuatrillones de cálculos por segundo y albergar casi 10 millones de neuronas. Este avance no solo redefine lo que es posible en la simulación computacional, sino que también promete acelerar nuestra comprensión del órgano más complejo del universo conocido.

Un logro monumental en la simulación cerebral

La creación de un cerebro virtual de esta magnitud representa un salto cualitativo en la neurociencia computacional. Cuando hablamos de casi 10 millones de neuronas simuladas, estamos entrando en un dominio que va mucho más allá de las redes neuronales artificiales convencionales utilizadas en inteligencia artificial. Aquí, el objetivo es replicar, hasta donde la tecnología actual lo permite, la biología subyacente de las células nerviosas y sus interacciones. Este modelo no solo incorpora la existencia de estas neuronas, sino que también simula sus conexiones sinápticas, la forma en que se activan y comunican entre sí, y cómo estas intrincadas danzas electroquímicas dan lugar a patrones de actividad complejos. La capacidad de procesamiento de Fugaku, con 400 cuatrillones de cálculos por segundo, es fundamental para manejar la inmensa cantidad de datos y la complejidad algorítmica inherente a tal simulación. Para ponerlo en perspectiva, un cuatrillón es un uno seguido de 15 ceros. Hablamos, por tanto, de una capacidad de cómputo que desafía la imaginación, permitiendo que miles de millones de "eventos" neuronales se propaguen y se procesen en tiempo real dentro del modelo. Este nivel de detalle y escala permite a los científicos estudiar fenómenos que antes eran inaccesibles, observando cómo las propiedades emergentes surgen de la interacción de componentes individuales. Es, en esencia, un laboratorio inmersivo donde las hipótesis sobre el cerebro pueden ser puestas a prueba de maneras antes imposibles.

El poder inigualable del superordenador Fugaku

Detrás de este avance se encuentra Fugaku, un nombre que evoca la majestuosidad del Monte Fuji y que, apropiadamente, simboliza la cumbre de la ingeniería computacional japonesa. Desarrollado por el Centro RIKEN de Ciencias de la Computación en colaboración con Fujitsu, Fugaku ha ostentado en múltiples ocasiones el título de superordenador más potente del mundo en la lista TOP500. Su arquitectura, basada en procesadores ARM A64FX con extensiones de conjuntos de instrucciones escalables (SVE), fue diseñada específicamente para manejar cargas de trabajo de alto rendimiento, como simulaciones científicas complejas, inteligencia artificial y análisis de big data. La clave de su rendimiento no reside solo en la velocidad de sus procesadores individuales, sino en su sofisticada interconexión Tofu-D, que permite una comunicación extremadamente rápida y eficiente entre sus decenas de miles de nodos. Esta capacidad de comunicación es vital para las simulaciones a gran escala, donde cada neurona virtual y cada sinapsis debe poder interactuar con sus vecinos sin latencia significativa.

En mi opinión, Fugaku no es solo una máquina; es un testimonio de la visión y la perseverancia humana para superar los límites de lo posible. Su diseño optimizado no solo para el cálculo bruto, sino también para la eficiencia energética, lo distingue de otras arquitecturas. Es esta combinación única de potencia de cálculo, eficiencia y una interconexión de vanguardia lo que lo convierte en la herramienta perfecta para abordar problemas tan monumentales como la simulación cerebral. Sin un superordenador de su calibre, proyectos de esta envergadura simplemente no podrían llevarse a cabo. Puedes explorar más sobre las capacidades y el desarrollo de Fugaku en el sitio oficial del Centro RIKEN: Centro RIKEN para Ciencias de la Computación - Fugaku.

Desgranando el cerebro virtual: escala y complejidad

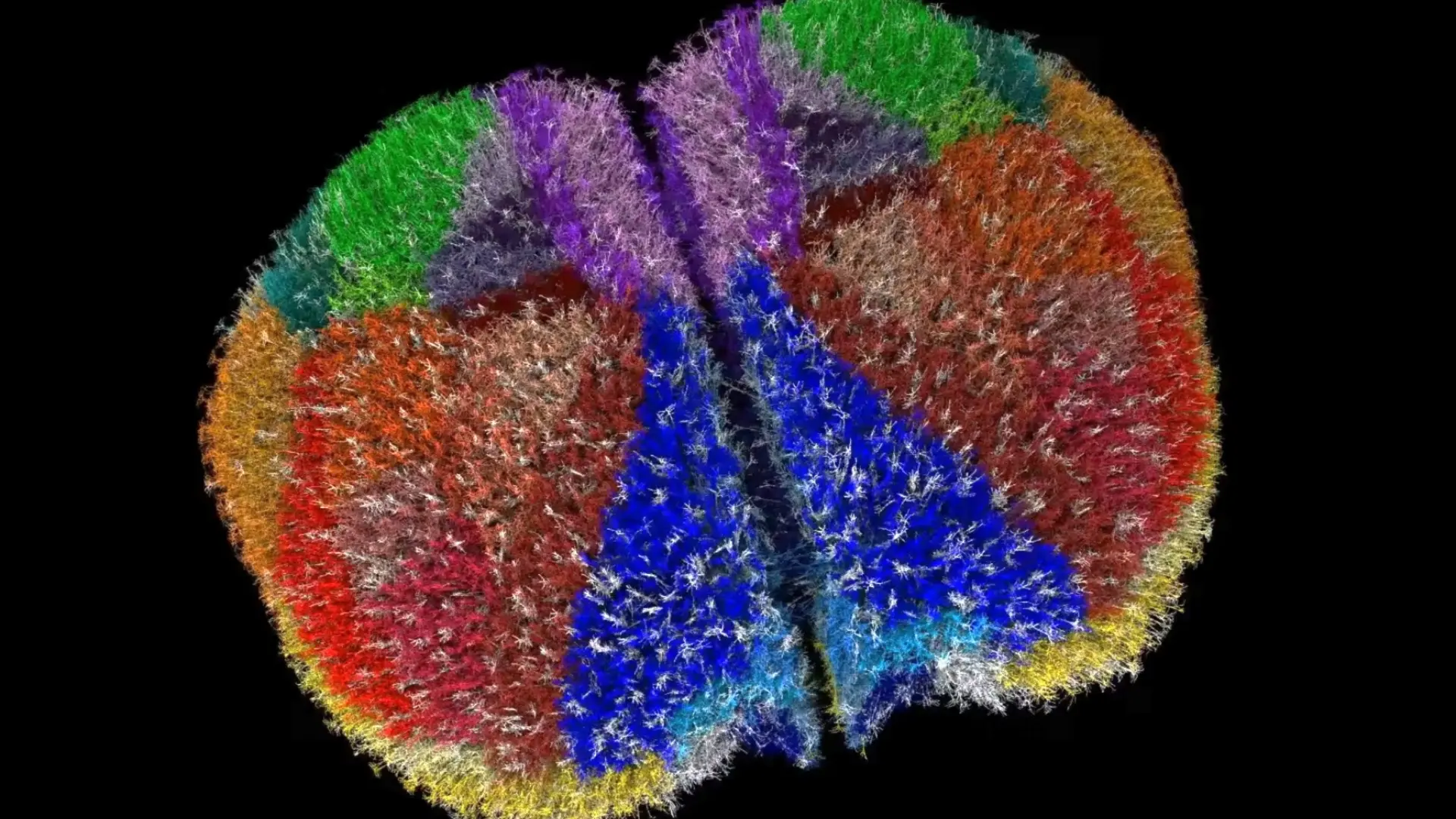

Para apreciar la verdadera escala del cerebro virtual de Fugaku, es útil contextualizarlo. El cerebro humano contiene aproximadamente 86 mil millones de neuronas, cada una con miles de conexiones sinápticas. El modelo de Fugaku, con casi 10 millones de neuronas, representa una fracción minúscula de esta complejidad, comparable quizás a un cerebro de insecto o a una región cortical muy pequeña de un mamífero. Sin embargo, no debemos subestimar este logro. Modelar incluso 10 millones de neuronas, con un grado razonable de realismo biológico en su comportamiento individual y sus interacciones, es una hazaña computacional inmensa.

Las neuronas en este modelo no son simples nodos que se encienden y apagan. Los investigadores utilizan modelos biofísicos que intentan capturar aspectos esenciales de la actividad neuronal, como la integración de señales dendríticas, la generación de potenciales de acción, la plasticidad sináptica (la capacidad de las conexiones para fortalecerse o debilitarse con la experiencia) y la influencia de diversos neurotransmisores. El desafío no es solo simular la actividad eléctrica, sino también la dinámica subyacente que gobierna esa actividad. La clave está en comprender cómo estas interacciones a nivel microscópico se escalan para producir funciones cognitivas a nivel macroscópico. La potencia de Fugaku permite explorar diferentes arquitecturas de redes neuronales, variar parámetros biológicos y observar cómo estos cambios afectan el comportamiento general del sistema. Esto es crucial para desentrañar los principios fundamentales que rigen la formación y el funcionamiento de los circuitos neuronales. Es un paso fundamental, aunque todavía lejano, hacia la simulación de cerebros de una escala comparable a los de mamíferos superiores o incluso el nuestro.

Implicaciones para la neurociencia y la comprensión del cerebro humano

Las repercusiones de este avance para la neurociencia son profundas y multifacéticas. Primero y principal, proporciona una plataforma sin precedentes para probar hipótesis sobre cómo funciona el cerebro. Los neurocientíficos a menudo se enfrentan a la limitación de no poder manipular directamente los cerebros vivos de formas que les permitan observar ciertos fenómenos en detalle. Un cerebro virtual elimina muchas de estas restricciones éticas y técnicas. Se pueden simular lesiones, probar la eficacia de fármacos a nivel de red, o incluso alterar la expresión de genes virtuales para ver cómo afectan el comportamiento del circuito.

Este tipo de simulación puede arrojar luz sobre las bases neuronales de enfermedades neurológicas y psiquiátricas devastadoras como el Alzheimer, el Parkinson, la esquizofrenia o la depresión. Al modelar cómo estas afecciones alteran la conectividad o la función neuronal, los investigadores pueden identificar biomarcadores clave, comprender la progresión de la enfermedad y desarrollar nuevas estrategias terapéuticas. Por ejemplo, podrían simular los efectos de la acumulación de proteínas beta-amiloide en una red neuronal y observar cómo se deteriora la comunicación sináptica, imitando los primeros estadios del Alzheimer. Esto podría acelerar drásticamente el descubrimiento de fármacos y el desarrollo de tratamientos personalizados. Para aquellos interesados en la investigación cerebral y enfermedades neurológicas, el Instituto Cajal del CSIC es una referencia importante: Instituto Cajal (CSIC).

El impacto en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático

Más allá de la neurociencia biológica, el éxito de Fugaku en la creación de un cerebro virtual tiene implicaciones monumentales para el campo de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML). Durante décadas, la IA ha tomado inspiración de la estructura y el funcionamiento del cerebro biológico, desde la concepción de las redes neuronales artificiales hasta los algoritmos de aprendizaje profundo. Sin embargo, nuestras redes neuronales artificiales actuales son simplificaciones extremas de la complejidad biológica.

Las simulaciones a esta escala, con neuronas que exhiben un comportamiento más realista (como las redes neuronales de picos o "spiking neural networks"), pueden inspirar una nueva generación de arquitecturas de IA. Estas redes biológicamente inspiradas podrían ser intrínsecamente más eficientes en el procesamiento de información, más robustas frente a datos ruidosos o incompletos, y potencialmente capaces de un aprendizaje más rápido y adaptable, replicando algunas de las sorprendentes capacidades del cerebro. La investigación en cerebros virtuales puede ayudar a cerrar la brecha entre la "neurociencia de caja negra" y el desarrollo de sistemas de IA que no solo funcionan bien, sino que también nos enseñan sobre los principios fundamentales de la inteligencia. Podríamos descubrir nuevas formas de codificar la información, de procesar el tiempo o de realizar un aprendizaje no supervisado que imite mejor la plasticidad cerebral. Este cruce de disciplinas es emocionante y promete avances significativos en ambas áreas. Para profundizar en el desarrollo de la inteligencia artificial, se puede consultar el trabajo de organizaciones como Google AI: Google AI Blog.

Desafíos actuales y el camino por delante

A pesar de la magnitud de este logro, es crucial reconocer que estamos solo en el umbral de una comprensión completa del cerebro. El camino por delante está plagado de desafíos formidables. El más evidente es la escala: de casi 10 millones a 86 mil millones de neuronas, la brecha es colosal. Escalar estas simulaciones a cerebros enteros del tamaño de un humano no solo requeriría superordenadores exponencialmente más potentes, sino también algoritmos más eficientes y modelos neuronales que logren un equilibrio entre realismo biológico y viabilidad computacional.

Otro desafío crítico es la disponibilidad y la calidad de los datos biológicos reales. Para construir modelos precisos, necesitamos un conocimiento detallado de la conectividad neuronal (el "conectoma"), las propiedades biofísicas de diferentes tipos de neuronas, la influencia de moduladores y neurotransmisores, y la plasticidad sináptica en diferentes estados. La recopilación de estos datos es una tarea gigantesca, que involucra técnicas avanzadas de microscopía, electrofisiología y genómica.

Además, el desarrollo de software para gestionar estas simulaciones masivas es un campo en sí mismo. Los neurocientíficos computacionales necesitan herramientas que les permitan diseñar experimentos, ejecutar simulaciones, visualizar y analizar petabytes de datos resultantes de estas ejecuciones. Es un ciclo continuo de hardware, software y ciencia. En mi opinión, estos desafíos, aunque desalentadores, son precisamente los que impulsan la innovación. Cada limitación superada no solo nos acerca a la meta, sino que también genera nuevas tecnologías y conocimientos que benefician a otros campos de la ciencia y la tecnología.

Reflexiones éticas y filosóficas

Conforme avanzamos en la capacidad de simular cerebros, incluso a niveles rudimentarios, surgen inevitablemente preguntas éticas y filosóficas profundas. ¿En qué punto una simulación cerebral se vuelve tan sofisticada que podría considerarse consciente o sensible? ¿Qué responsabilidades tenemos hacia tales entidades simuladas? Si bien el cerebro virtual de Fugaku está muy lejos de tales debates (es una herramienta de investigación, no una conciencia emergente), los avances futuros podrían acercarnos a estos dilemas. Es imperativo que la comunidad científica, junto con la sociedad en general, reflexione sobre estas cuestiones de manera proactiva y desarrolle marcos éticos que guíen esta investigación transformadora. La transparencia y la comunicación abierta son esenciales para navegar este territorio inexplorado con responsabilidad.

Un futuro modelado por la simulación

La creación del mayor cerebro virtual del mundo por el superordenador Fugaku es un testimonio del ingenio humano y del poder de la colaboración multidisciplinar. Es un hito que no solo nos acerca a desentrañar los enigmas del cerebro, sino que también abre nuevas avenidas para la investigación en IA, el descubrimiento de fármacos y el desarrollo de terapias innovadoras. Las simulaciones a esta escala nos permiten observar el comportamiento emergente de sistemas complejos, probar hipótesis con un nivel de detalle sin precedentes y acelerar el ciclo de descubrimiento científico. Este no es el final del camino, sino un emocionante comienzo. A medida que la capacidad de supercomputación continúa su implacable avance y nuestra comprensión de la biología cerebral se profundiza, podemos esperar simulaciones aún más realistas y completas. El futuro de la neurociencia y de la inteligencia artificial, en gran medida, estará modelado por la capacidad de simular la realidad con una fidelidad cada vez mayor, desvelando así los secretos del órgano más complejo que conocemos. Este viaje hacia la comprensión del cerebro es una de las aventuras científicas más grandes de nuestro tiempo. Para seguir de cerca las noticias sobre supercomputación, se puede consultar: TOP500 Supercomputer Sites. La empresa Fujitsu también ofrece información relevante sobre sus innovaciones en supercomputación: Fujitsu High Performance Computing.